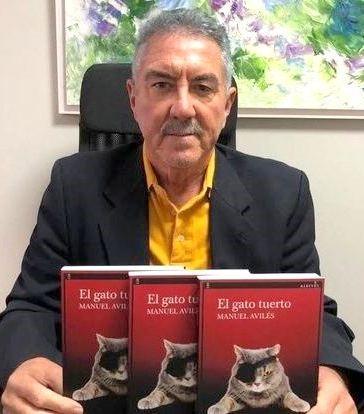

Columna de Manuel Avilés*, director de prisiones jubilado y escritor, para h50 Digital Policial

Hoy dieciocho de julio, ochenta y siete aniversario del golpe de estado que dirigían Emilio Mola y Sanjurjo, al que Franco se sumó tras muchas dudas porque siempre le gustaba ir sobre seguro, aquel golpe fracasado que originó una guerra civil de tres años, vuelvo a retomar mis historias de las cárceles. Hoy dieciocho de julio, dicen, que con la tercera gran ola de calor, aunque la primera nunca se fue. Solo se puede estar a gusto en el cantabrico, como he estado yo estos últimos días en la Semana Negra de Gijón.

Precisamente tras la guerra civil que se originó tras el golpe del 36 se llenaron las cárceles porque era imposible matar a todos los enemigos. Los que no pudieron huir, los derrotados, como los últimos que salieron de Alicante en el barco carbonero Stanbrook, casi dos mil setecientas personas que fueron las ultimas que se libraron de acabar en las cárceles o campos de concentración, a finales de marzo de 1939.

Como escribo desde Alicante, cerca del monumento erigido en su memoria, no puedo dejar de recordar a una figura insigne de la literatura y la historia: Miguel Hernández.

Hace ya bastantes años, el fiscal Miguel Gutiérrez me regaló un libro que acababa de publicar: Proceso y expediente contra Miguel Hernández. Magnifico regalo. Le leí y, a los pocos días le di un amala noticia. Dices en tu libro – le comenté en voz baja- que contiene el expediente penitenciario completo del poeta. Miguel, eso no es cierto. ¿Cómo? – exclamó-. ¿Estás seguro? Menudo disgusto, explícame.

Antes, los presos, cuando eran trasladados de una cárcel a otra, dejaban su expediente en la prisión de origen y viajaban en las famosas cuerdas de presos solo con una hoja de conducción. Pero no te preocupes que yo me voy a encargar de recopilar ese expediente – mi puesto de trabajo entonces era con Paz Fernández Felgueroso y con Juan Alberto Belloch, que jamñas pusieron ninguna pega a una iniciativa mía-. Y eso hice. Aprovechando mis viajes para entrevistar a etarras por todas las cárceles españolas – esos viajes por los que Álvarez Cascos preguntó en el Congreso ¿Qué hace en sus viajes Avilés?-, recogí trozos de expediente de Miguel Hernández en todas las prisiones en que estuvo.

Miguel Hernández cayó en Huelva cuando intentaba pasar a Portugal y huir hasta Chile donde Pablo Neruda le había prometido protección. De allí fue trasladado a la cárcel del Conde de Toreno en Madrid y ese trozo de expediente lo recogí en Carabanchel. Fue trasladado después a la cárcel de Palencia – nadie sabe por qué ese traslado- y allí fui a recoger ese trozo. De Palencia fue conducido a Ocaña, donde conoció a Buero Vallejo y donde le realizó el famoso retrato a carboncillo pues el dramaturgo era también un dibujante excelente. De Ocaña fue trasladado a la cárcel de Benalúa de Alicante en cuya enfermería murió tuberculoso, por más que otro gran santón penitenciario, el Dr. D. Amancio Tomé, certificara dos meses antes que no padecía enfermedad infecto contagiosa que impidiera el viaje.

Yo, con la autorización de Belloch y Felgueroso, yo y nadie más recopilé el expediente penitenciario completo de Miguel Hernández. No me han puesto ninguna medalla por eso tampoco, porque ya sabemos que las medallas son para los culos pegados a los sillones.

Me cuenta mi amigo, el magistrado Julio Calvet, oriolano como Miguel, que fue instado a arrepentirse por el militar que presidía el tribunal que lo condenó y se negó a hacerlo, con lo que el presidente le advirtió que se estaba condenando a muerte él mismo. Aún así prefirió ser coherente. Condenado a muerte, Cossio, en cuya enciclopedia taurina había colaborado con algunos artículos, pidió al General Varela que intercediera ante Franco para que no fuese fusilado. Franco, escarmentado por la negativa repercusión que tuvo el asesinato de Lorca, el poeta granadino, accedió a conmutar la pena de muerte por treinta años de reclusión. Murió poco después a escasos cincuenta metros de donde escribo esto.

Dejamos la guerra y sus secuelas, aunque sea inevitable recordarla hoy dada la fecha y vamos a nuestra historia más reciente.

Juan José Martínez Zato , nombrado por los socialistas director general de Instituciones Penitenciarias, era fiscal de carrera, inteligente, apasionado, colérico, emotivo, de verbo florido – gustaba de escribir circulares jocosas parecidas a los famosos bandos del alcalde Tierno Galván- y un poco atropellado a veces. Se enfrentó, como fiscal joven y de convicciones democráticas potentes, a las leyes que aún existían y que no habían sido desmontadas, provenientes de la dictadura, como por ejemplo, la Ley de Peligrosidad Social, cuando trabajó como fiscal en Barcelona. Fue, como técnico, a trabajar en Guinea Ecuatorial durante su proceso de independencia y duró un suspiro porque se enfrentó al ministro de aquel país por no respetar los derechos de los detenidos. Declarado persona “non grata” le dieron 72 horas para abandonar el país, la Guinea convulsa que se estaba independizando de la colonia y que terminó bajo la bota del dictador Macías Nguema, tío de Teodoro Obiang, el dictador actual, por el que fue derrocado y fusilado en 1979. El papel de España en Guinea, no soy especialista en descolonización ni mucho menos, se pareció por lo mal hecho, al que ha jugado luego en el Sahara.

Ya, como director general de prisiones, insisto en que Zato era un hombre “de prontos”. Recuerdo su decisión, espontánea e injusta, así a bote pronto, adjudicándole dos chalets, por la cara, en un complejo penitenciario, a un señor, con un argumento “ad hominem”, que jamás entendí. Ni yo ni nadie. La institución lo amansó rápidamente y él que venía a enfrentarse a grupos de franquistas y dictatoriales, que no respetaban los derechos humanos – ese era el cartel que arrastraban los funcionarios de prisiones- terminó usando los mismos teléfonos que sus antecesores para guiarse en el maremágnum carcelario: Sesma para cuestiones de personal, Tavera para asuntos carcelarios y Alarcón Bravo como el gran santón de la teoría penitenciaria del tratamiento y la reinserción.

Hizo algunas cosas interesantes: nos cambió el uniforme, aquel verde guardia civil, y retiró las pistolas y las licencias de armas generalizadas – algún día diré algo sobre esas licencias con las que he visto auténticas aberraciones que no es el momento de contar-. Yo que he llevado obligadamente – lean las Memorias de Juan Alberto Belloch, que no quiero ponerme ahora en pan panegírico- un Smith Wesson 357 Magnum, la dejé inmediatamente lo mismo que pedí que me quitarán la escolta por la presión vital y la incomodidad que suponía, pero he visto aquí más de uno y de dos, con aires de Corrupción en Miami y de Charles Bronson o de Chuk Norris de pacotilla

Con Zato, desarmados, dejamos atrás el verde guardia civil y la gorra de plato y pasamos a parecer dependientes del Corte inglés, con la camisa celeste, el pantalón gris y la chaqueta azul marino. Continuó poniendo en marcha algunas prisiones nuevas con el diseño de la anterior UCD – diseño caótico, solo hay que ver cuántas obras de arreglo ha habido que hacer en ellas un día tras otro y que aún no han finalizado: Ponent, Murcia, Lugo, Fontcalent…-.

El Sindicato Democrático recién creado y que presumía de ser del color del gobierno recién llegado – la gente corre a la velocidad del rayo a cambiarse el color conforme cambian las circunstancias, y los socialistas habían ganado las elecciones con mayoría absoluta- le presenta a Zato la primera gran reivindicación de todos los funcionarios. Todos, sin excepción, éramos conscientes de nuestro horario irracional: veinticuatro horas trabajando y cuarenta y ocho libres. Esto era lo que pregonaban las academias para llenarse de alumnos. ¡Trabajo cómodo diez días al mes!¡Puesto en la administración con mucho tiempo libre! No hablaban de cacheos, del trato en los patios amontonados y rodeados de presos, de los chinches y la miseria – a mí siendo jefe de servicios en Fontcalent allá por el año 85 me contagiaron la sarna. Un asco-. Tampoco decían que, de las guardias de veinticuatro horas, salías hecho polvo y para meterte en la cama y que al día siguiente ya estabas otra vez machacado pensando en que tenías que volver a la cárcel. Siempre, claro está, que no te cayera un refuerzo o una imaginaria, de las que ya he hablado. Era un servicio de ocho horas diarias todos los días del año salvo que el director decidiera endosarte alguna propina sin derecho a reclamación alguna.

Zato atendió a las peticiones sindicales y vio lo irracional del horario. Lo cambió, pero no como queríamos. Buscábamos trabajar veinticuatro horas y librar setenta y dos, pero salió el tiro por la culata. Puso horario de ocho horas diarias. Como en los hospitales: mañana, tarde y noche. Hicimos mil cuadrantes, mil composiciones – me imagino que igual que ahora habéis hecho con el asunto macabro del coronavirus- y al final se cuadraron, pero la gente tampoco estaba contenta con ese horario porque lo que realmente quería era acumular jornadas para largarse. Todos sabemos qué son lo que muchos hemos llamado “comandos itinerantes”, grupos de funcionarios que trabajan a trescientos kilómetros, o a mil, de su ciudad de origen y que pelean por acumular jornadas, viven en pisos colectivos con camas calientes, para después irse al que es su sitio. Un desastre porque todo se organiza en función del lugar donde realmente vives y, si tienes que cambiar el servicio a un funcionario para atender las necesidades del trabajo, ya tienes la presión instalada en la puerta.

Martínez Zato tuvo una metedura de pata monumental: el psiquiátrico penitenciario de Alicante. Lo inauguró en enero del 84. A mi entender ese centro es el gran fracaso vivo de la institución. Siempre he dicho que si yo alguna vez tenía que montar una empresa del tipo que fuera, todos los trabajadores de ella los escogería entre los funcionarios de prisiones. En ningún lugar he visto – y mi recorrido por la administración ha sido largo- personas más entregadas, más trabajadoras, más sacrificadas y honestas. También, en mucho menor porcentaje, he visto justo lo contrario: muy pocos que en una empresa privada no llegarían a cobrar ni un mes. No me voy a poner a hacer una lista con datos concretos, pero esa es la realidad, a mi entender. El 95% de los trabajadores penitenciarios deberían cobrar mucho más de lo que cobran y el resto, ínfimo, no ganarían ni la cuarta parte en ningún otro sitio. No es que no cobraran, es que no les darían el trabajo o los pondrían en la calle al día siguiente como a Martínez Zato en Guinea Ecuatorial.

Abierto ese lugar inexplicable, dos módulos acogieron a los enfermos mentales del psiquiátrico que se cerró en Carabanchel y otro módulo se reservó para los etiquetados como psicópatas que, hasta ese momento, estaban destinados en Huesca. El director que puso en marcha el psiquiátrico era una magnífica persona y un psicólogo brillante, de formación netamente psicoanalítica. Su propuesta de funcionamiento era ideal, un cuento de hadas que se estrelló contra la realidad. Daniel Ramírez, el primer director del psiquiátrico, era ante todo un buen hombre. Intelectualmente brillante, psicólogo, músico, simpático y extrovertido, pero ante todo psicoanalista entusiasmado con las teorías de Freud y de Lacan y con el inconsciente estructurado como lenguaje. Los dos psiquiatras que lo abrieron – los doctores Doncel Iraizoz y Rivera de los Arcos, dos magníficas personas y magníficos médicos- se reían continuamente y se preguntaban. Pero…. ¿Dónde se ha visto que a los locos y a los psicópatas se les mezcle en un mismo hospital y se les pretenda tratar con psicoanálisis? Los psicópatas no tienen tratamiento y los locos se compensan y se descompensan, pero no se curan, oí decir más de una vez y en más de una discusión. Ya contaré, el próximo día alguna historia tan real como truculenta.